砥石を使ったメンテナンスを知れば、愛用の包丁を長く使うことができます。

ちょっと難しそうな砥石を使ったメンテナンスですが、コツやポイントを紹介しますので挑戦してみてください。

目次

- どうして研ぎ直しが必要なのでしょう?

- 切れなくなった包丁の目安を知ろう

- 研ぎ直しの頻度の目安を知っておこう

- 砥石を使って研ぎ直しができない包丁・ナイフもあります

- 砥石を使って包丁を研ぐ際に必要なもの

- 砥石の選び方について

- 砥石を使った包丁研ぎの下準備

- 準備は万端、実際に砥石を使って研いでみましょう

- 包丁の普段のお手入れ方法も紹介しています

- 職人による研ぎ直しも承ります

どうして研ぎ直しが必要なのでしょう?

どんなに良い(高い)包丁も、使えばだんだん切れなくなります

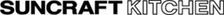

包丁が切れなくなる様子(刃の断面図)

包丁は、食材やまな板に当たることで刃先が徐々に摩耗していきます。

最初は尖っていた刃は日々料理をすることで、だんだんと丸まっていきます。包丁を使えば切れなくなるのは当たり前なのです。

包丁に使われる素材(鋼、ステンレスなど)の種類や作り方や実際の使い方によって、包丁の「切れ味」と「切れ味の持続性」が変わってきます。

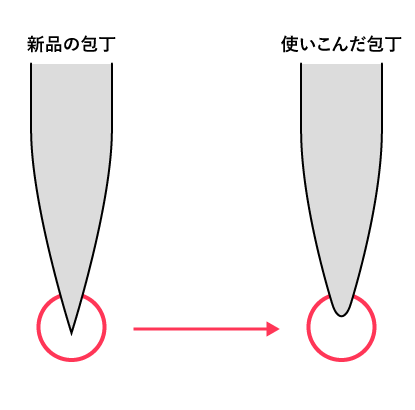

丸まった刃を再度尖らせることで、包丁の切れ味が戻ります

包丁研ぎは丸まった刃先を尖らせること(刃の断面図)

どんなに気を付けていても、包丁の切れ味はだんだんと落ちてしまいます。切れない包丁は疲れやすく、ストレスが溜まるものです。

切れなくなった包丁の刃先は丸まっています。研ぐことで丸まった刃先が鋭くなるので切れるようになります。

切れなくなった包丁の目安を知ろう

包丁の切れ味が悪くなった目安は、以下の項目がよく言われます。

- トマトを切る時に包丁が滑る。トマトが潰れる

- 鶏肉の皮が滑って切れない

トマトの皮で滑ったり、身が潰れたり、余分な水分が出てしまうのは包丁の切れ味が悪くなっている証拠

鶏肉の肉は切れても、皮が切り切れないのは、包丁の切れ味が悪くなった目安

切れ味の悪い包丁は、作業効率が悪くなりストレスが溜るもの。

料理をすると、何だか疲れてしまう…という人は、包丁の切れ味の悪さが原因かもしれません。

切れ味のいい包丁は余分な力が不要なので、料理の下ごしらえがはかどるはずです。

また、切れ味の悪い包丁で切ると食材の組織を壊してしまいます。食材の美味しさや鮮度を活かすなら、切れ味のいい包丁を使いましょう。

左は切れ味のいい包丁で、右は切れ味の悪い包丁でそれぞれ切ったトマト

研ぎ直しの頻度の目安を知っておこう

使用頻度にもよりますが、ご家庭なら1〜2ヶ月に1度研ぎ直しが出来れば文句なしです。

切れ味が落ちてしまった時より、少し切れ味が気になったタイミングで研いでいれば、1回の研ぎ時間は短くなり楽になります。

毎回砥石で研ぐのはハードルが高いと思われる方は、シャープナーを使ったメンテナンスもおすすめです。ただ、シャープナーはあくまで簡易的な刃付けのため、長く包丁を使い続けるには定期的な砥石を使った研ぎ直しをおすすめします。

シャープナーについて

砥石を使って研ぎ直しができない包丁・ナイフもあります

砥石による研ぎ直しが出来ないもの

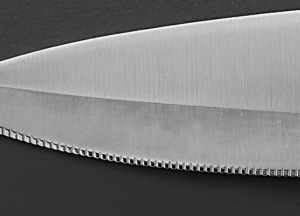

パン切りナイフのように、表面に波刃やセレーションと呼ばれるギザギザの刃が施されているものには使えません。

砥石を使ってしまうと波刃やセレーションを削ってしまい性能が損なわれてしまいますので注意しましょう。

包丁やナイフの刃付けには種類があります

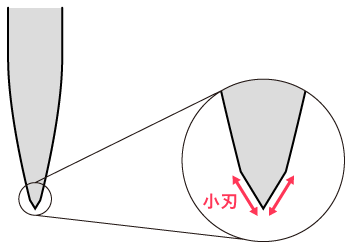

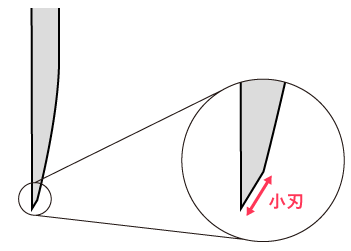

刃の両面に刃がついている「両刃(りょうば)」と片面にだけ刃が付いている「片刃(かたば)」の包丁があります。

両刃の包丁 模式図

片刃の包丁 模式図

ここでは一般的な両刃タイプの包丁の研ぎ直し方法をご紹介しています。

砥石を使って包丁を研ぐ際に必要なもの

用意するもの

必要なものは、下記の通りとなります。

- 包丁

- 砥石

- 砥石がすっぽり入る容器

- 台布巾

- 新聞紙(またはチラシなど薄めの紙)

- 鉛筆

- 砥石用の面直し

砥石の選び方について

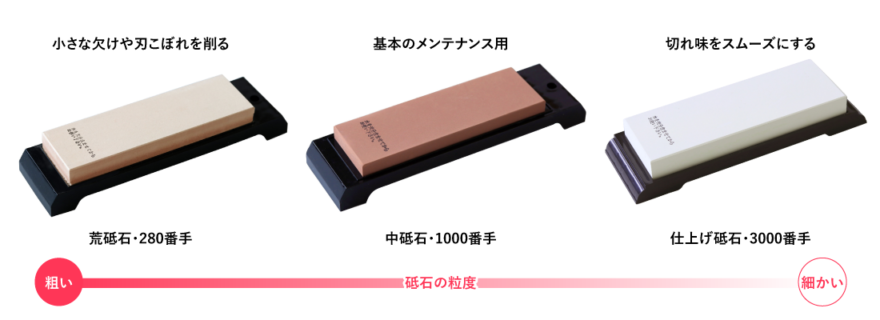

包丁の状態によって、選ぶ砥石は変わってきます。

普段のメンテナンスは中砥石(1000番手)を使いましょう。

しかし、小さな欠けや刃こぼれがある場合は、280番手など粗い砥石で形を整えてから1000番手を使います。

1000番手で研いだ後に、3000番手を使うと研いだ面がなめらかになり、切れ味がスムーズになります。

砥石を使った包丁研ぎの下準備

容器に水を張り、砥石を水に浸します

砥石を水に浸すと、始めは空気の気泡が出てきます。

砥石を水に浸すと、始めは空気の気泡が出てきます。

15分ほど水に浸し、砥石から気泡が出なくなるまでしっかり砥石に水を含ませます。

15分ほど水に浸し、砥石から気泡が出なくなるまでしっかり砥石に水を含ませます。

どうして砥石を水に浸すの?

包丁を研ぐ際に、砥石の上でなめらかに包丁を滑らせることがポイントになります。砥石が乾いていると摩擦で包丁が上手く滑らず、研ぎにくくなってしまいます。

砥石は、多くの場合スポンジのような細かな空洞が空いています。そのため、たっぷりと水を含ませる必要があるので研ぐ前に水に浸します。

※砥石の種類によっては、水に浸けなくてもいい砥石もありますのでご注意ください。

砥石が滑らないように砥石の下に、固く絞った濡れ布巾を敷きます

砥石が滑ってしまうと上手く研げません。砥石の下に濡れ布巾を敷くなどして砥石が滑らないようにしましょう。

滑り止めがついた砥石も便利です。

準備は万端、実際に砥石を使って研いでみましょう

1.砥石にあてる包丁の角度を決める

下準備が出来たら、しっかりと包丁を握り、砥石と包丁の角度を確認しましょう。

この角度が包丁の切れ味を左右します。慣れない間は、研いでいる途中で確認するようにしましょう。

【基本の握り方】ハンドルをしっかりと握り、人差し指と中指を添える

右手で包丁のハンドルをしっかりと握り、親指を包丁の腹に置きます。左手の人差し指と中指を研ぎたい部分の少し上に添えます。

指三本でしっかりと包丁を固定させて安定して研げるようにします。

【上から見た時】砥石に対して包丁を45度傾けます

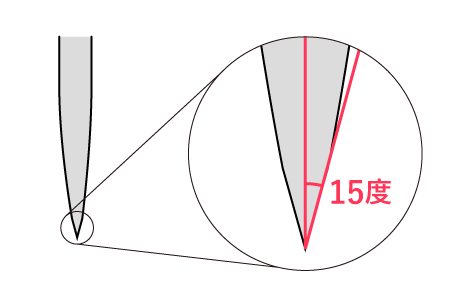

【横から見た時】刃を砥石に対して15度浮かせます

10円玉を2枚重ねた分が15度とも言われています。角度がよく分からない時は、実際に10円玉を使って角度の感覚を掴みましょう。

包丁を研ぐときは、常にこの角度を保ちながら研いでいきます。

包丁を研ぐときは、常にこの角度を保ちながら研いでいきます。

包丁を浮かせすぎると刃先が鈍角になってしまい、切れ味が鈍くなってしまいます。

砥石と包丁の角度は15度の理由

砥石と包丁の角度は15度の理由

包丁の切れ味は、刃先の角度が鋭角になればなるほど良いとされています。しかし鋭角になる(薄くなる)と、食材に対しての最初の切り込みは良いですが、薄くなって弱くなってしまうので、切れ味が落ちやすくなってしまいます。逆に鈍角だと刃先が厚くなってしまい、食材の切り込む力があまり出ず、切れ味が悪く感じてしまいます。

実際に工場で刃付けをする際も、刃先の角度は15度を目安に刃付けをしています。

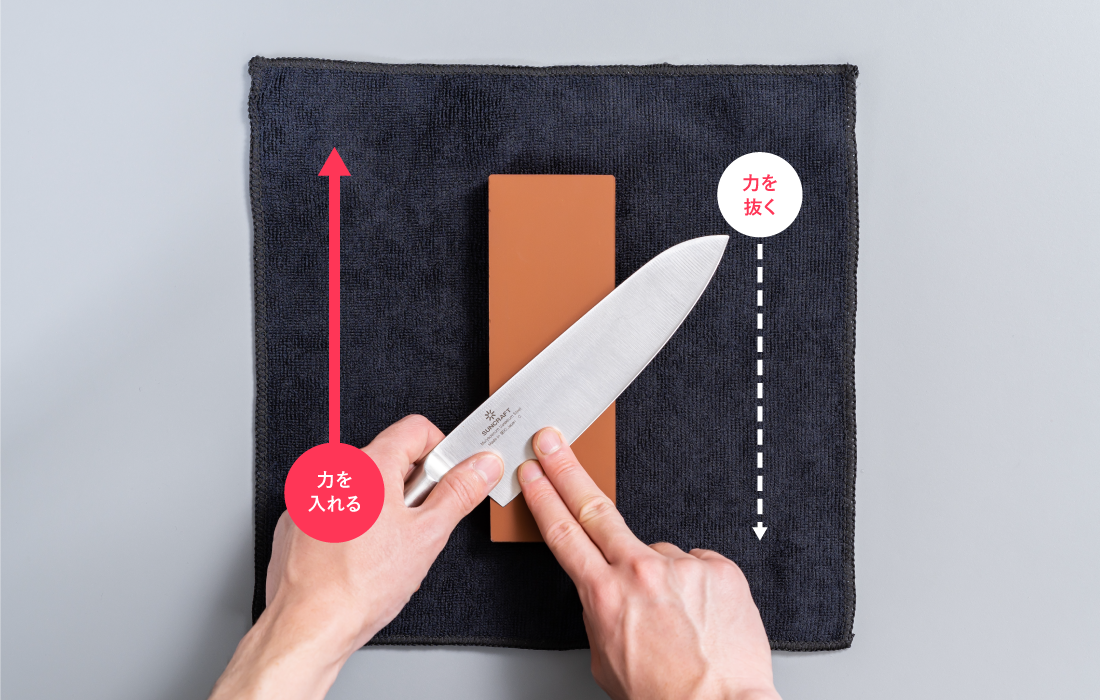

2.左手に軽く力を入れたまま、砥石の手前から奥に包丁を押して研ぐ

1で確認した角度を保ったまま、砥石の手前から奥へ押し出すように研ぎます。奥まで押し出したら、手前まで包丁を戻します。戻すときは力を抜きます。

1で確認した角度を保ったまま、砥石の手前から奥へ押し出すように研ぎます。奥まで押し出したら、手前まで包丁を戻します。戻すときは力を抜きます。

何度か包丁を往復させることで刃先を砥いでいきます。

一度に包丁全体は研げません。

包丁を大まかに3つに分割するように捉え、刃先全体が研げるようにします。

包丁のあごから刃先にかけて、刃を抑えている指を少しずつ動かして、包丁の刃の全体を研いでいきます。

【ポイント】砥石の表面が乾かないように、時々少量の水をかけます(小さじ1〜2杯程度)。

砥石が乾いてしまうと包丁が動かしにくくなるため、時々砥石の表面に水をたらします。

砥石が乾いてしまうと包丁が動かしにくくなるため、時々砥石の表面に水をたらします。

研いでいるうちに出てくる黒っぽい研ぎ汁は、研ぎを助けるため流さないようにします。

【ポイント】切っ先を研ぐ場合は、刃が砥石に当たるようにします

砥石に刃が当たらないと研げないため、カーブのきつい切っ先はハンドル角度を調整しながら研いでいきます。

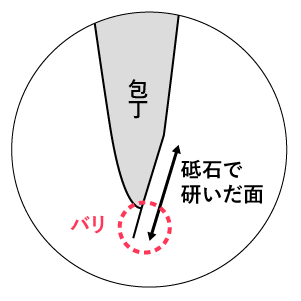

3.バリが出ているか確認し、バリがない部分は 2の工程を繰り返す

刃先全体が研げたら、バリが出ているか指で確認します。

刃先全体が研げたら、バリが出ているか指で確認します。

研いだ刃先をそっと触り、小さな引っ掛かりを感じたら、それがバリです。

指の右側に出ている、黒っぽい部分がバリ。非常に細かいので、バリの確認は指先で行う。

バリの模式図

しっかり研げていると、刃の表面にめくれたようなバリが出てきます。

バリが出ていない部分は研ぎが不十分なため、その部分だけ更に研ぎます。

4.反対側の面も研ぐ

バリがしっかりと刃の全体に出たら、今度は反対側の面を研いでいきます。

反対側の研ぎ方は、2種類紹介しますのでやりやすい方でやってみてください。

手を持ち替えて研ぐ場合

包丁を左手に持ち替えて、2の工程と同じように研いでいきます。

包丁を左手に持ち替えて、2の工程と同じように研いでいきます。

同じように刃全体にバリが出るように研いでいきます。

同じように刃全体にバリが出るように研いでいきます。

同じ手で研ぐ場合

刃を裏返して写真のように持ちます。引く時に力を入れ、押すときには力を抜きます。

刃を裏返して写真のように持ちます。引く時に力を入れ、押すときには力を抜きます。

刃全体にバリが出るように研いでいきます。

仕上げ砥石について

中砥石で研いだ後、さらに仕上げ砥石で研ぐと切れ味がなめらかになります。

中砥石で研いだ後、さらに仕上げ砥石で研ぐと切れ味がなめらかになります。

仕上げ砥石での研ぎ方も、中砥石と同じです。両面、刃全体にバリが出るまで研ぎます。

5.バリを取る

砥げた目安になるバリですが、食材を切る際には邪魔になってしまいます。

両面バリが出るまで研ぐことができたら、今度はしっかりとバリを取ります。

砥石の表面でバリを取ります。包丁を大きく動かし刃全体のバリを取ります。

砥石の表面でバリを取ります。包丁を大きく動かし刃全体のバリを取ります。

バリを取る時も研ぐときと同じ角度になるようにします。

裏側も同様にバリを取ったあと、刃を指で軽く触り、バリが取れているか確認します。

さらに新聞紙やチラシを広げ、撫でるように両面のバリを取ります。

さらに新聞紙やチラシを広げ、撫でるように両面のバリを取ります。

砥石で大きなバリが取れ、新聞紙では細かなバリが取れます。

バリを取る時も基本の角度は保ってください。

バリを取る時も基本の角度は保ってください。

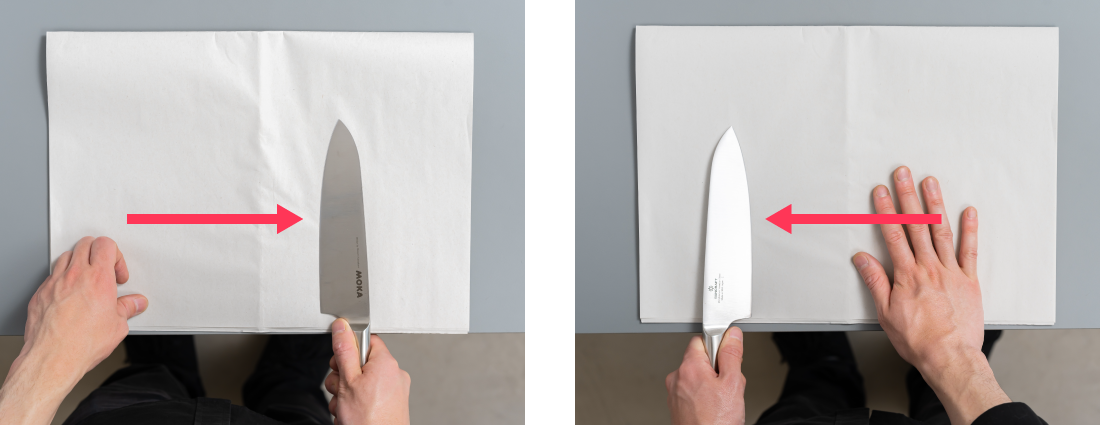

6.新聞紙やチラシで切れ味を確認する

研ぎ終わってバリ取りも完了したら、新聞紙やチラシで切れ味を確認します。

研ぎ終わってバリ取りも完了したら、新聞紙やチラシで切れ味を確認します。

ちゃんと研げていると、抵抗なくスッと切れます。

ちゃんと研げていると、抵抗なくスッと切れます。

※アゴから刃先にかけて確認します。引っかかる部分は研げていないので、その部分だけ研ぎ直します。

7.使った砥石のメンテナンスをする

砥石は、何度も使っているとだんだんと減っていきます。

均一に減っていけばいいのですが、どうしても砥石の真ん中が早く減ってしまい窪んでしまいます。

凹んでしまった砥石で包丁を研ぐと、思うようにバリが出なかったり、刃の形が崩れてしまったりしてしまいます。

そのため、包丁を研いだ後は砥石のメンテナンスもしましょう。

市販の砥石用面直しを使い、砥石の表面を水平に削っていきます。

市販の砥石用面直しを使い、砥石の表面を水平に削っていきます。

砥石に鉛筆で筋を付けてから面直しを使うと、研げている部分がよく分かります。

砥石に鉛筆で筋を付けてから面直しを使うと、研げている部分がよく分かります。

8.研ぎ直した包丁で料理を楽しんでみてください

包丁の研ぎ直しができたら、是非料理をしてみてください。

よく切れる包丁を使うと毎日の料理が楽しくなること間違いなしです。

よく切れる包丁なら、トマトの断面がキレイに仕上がる

鶏肉の皮も一発でストレスなく切れる

お気に入りの包丁のメンテナンス方法を知れば、愛着を持って使い続けられるようになります。

ぜひ、砥石を使って研ぎ直しをしてみてくださいね。

動画で包丁の研ぎ直し方法を知る

包丁の普段のお手入れ方法も紹介しています

普段、料理をした後の基本的なお手入れ方法を紹介しています。

また、包丁を使う上で気を付けたいことや、切れ味を長続きさせるためのポイントも紹介していますので是非読んでみてください。

包丁職人による研ぎ直しサービス

サンクラフトでつくられた包丁の研ぎ直しを承ります。自社工場の職人の手によって、一本一本状態を確認しながら研ぎ直しを致します。

製造メーカーだからできる安心のサービスです。

自分で包丁の研ぎ直しをする自信の無い方、自己流の研ぎ方で合っているか不安な方など、是非ご利用ください。